地球環境情報学研究室

大学・大学院博士前・後期論文

卒業論文

浮遊性有孔虫を用いた酸素同位体比分析に基づく東シナ海における気候変動の環境復元

稲野邉 健央, 2025

最終氷期極大期(LGM)と呼ばれる約2万年前の時代、黒潮がどのようなルートで流れていたのかについては、長年研究者の間で議論が続いてきました。かつては、当時の低い海面によって「琉球・台湾陸橋」という陸地が現れ、黒潮は東シナ海に入ることなく東へ逸れていたと考えられていました。しかし、近年の研究では、当時もやはり黒潮は東シナ海に流れ込んでいたという説が有力視されています。私たちの共同研究では、沖縄トラフから採取した「海底堆積物コア」を化学的に分析(地球化学分析)することで、過去の黒潮がどの程度の量(流量)で流れていたのかを復元しようとしています。なぜこの研究が重要なのか? 過去のルートや流量を正確に知ることは、現在の、そして未来の黒潮が日本列島に与える影響を間接的に予測する手がかりになるからです。また、分析を進める中で、北大西洋で起きた大規模な気候変動である「ハインリッヒ・イベント2」に一致するとみられる、非常に激しい寒冷化の痕跡もコアの底部から見つかっています。遠く離れた大西洋の異変が黒潮にどう影響したのか、そのダイナミズムを解明するのがこの研究の醍醐味です。

最終氷期極大期(LGM)と呼ばれる約2万年前の時代、黒潮がどのようなルートで流れていたのかについては、長年研究者の間で議論が続いてきました。かつては、当時の低い海面によって「琉球・台湾陸橋」という陸地が現れ、黒潮は東シナ海に入ることなく東へ逸れていたと考えられていました。しかし、近年の研究では、当時もやはり黒潮は東シナ海に流れ込んでいたという説が有力視されています。私たちの共同研究では、沖縄トラフから採取した「海底堆積物コア」を化学的に分析(地球化学分析)することで、過去の黒潮がどの程度の量(流量)で流れていたのかを復元しようとしています。なぜこの研究が重要なのか? 過去のルートや流量を正確に知ることは、現在の、そして未来の黒潮が日本列島に与える影響を間接的に予測する手がかりになるからです。また、分析を進める中で、北大西洋で起きた大規模な気候変動である「ハインリッヒ・イベント2」に一致するとみられる、非常に激しい寒冷化の痕跡もコアの底部から見つかっています。遠く離れた大西洋の異変が黒潮にどう影響したのか、そのダイナミズムを解明するのがこの研究の醍醐味です。

Keywords: 沖縄トラフ, 東シナ海, ハインリッヒ・イベント, 酸素同位体, 最終氷期

酸素同位体比解像度向上による最終退氷期の環境復元

鯨岡 優斗, 2025

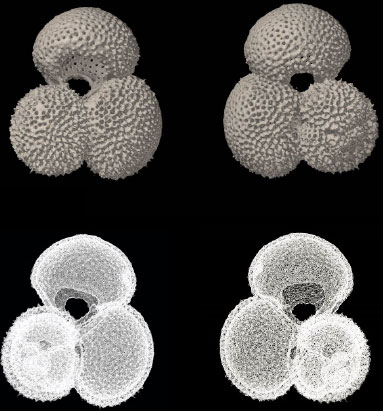

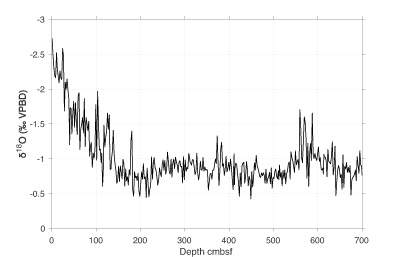

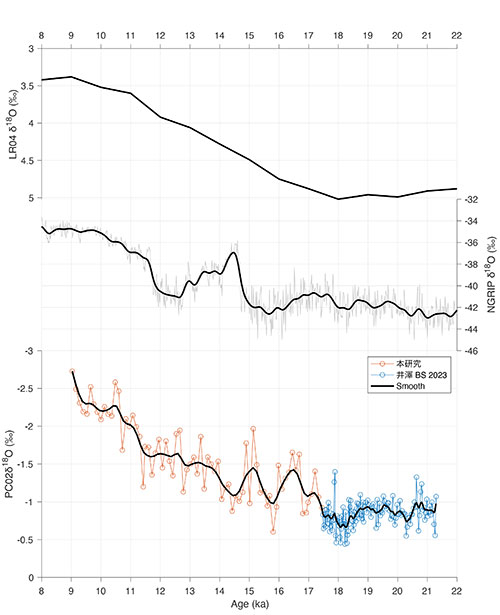

黒潮は、フィリピン海東方から台湾東岸を経て、琉球弧の西側に位置する沖縄トラフへと北上する亜熱帯の暖流です。北太平洋西部を低緯度から中緯度にかけて時計回りに循環し、日本近海では九州南部と琉球諸島北部の間にあるトカラ海峡を通って太平洋へと流れ出しています。この海流が日本に与える影響は多大であり、経済面では東北・三陸沖に世界三大漁場の一つを形成し、気象面ではその一部が対馬海流として日本海側に流れ込み、湿った空気を生み出すことで降水量を増加させる要因となっています。本共同研究では、こうした背景を踏まえ、過去の黒潮の変遷を解明することで、現代および将来の日本への影響を考察することを目的としています。本研究では、堆積物コア試料(KS-22-4 PC02)から抽出した浮遊性有孔虫(Globigerinoides ruber albus)の酸素安定同位体比を測定しました。特にコア上部では1cm間隔という高解像度での分析を行うことで、先行研究よりも精度を高め、最終氷期以降の全球的な気候変動イベントが東シナ海に与えた影響をより鮮明に復元することに成功しました。

黒潮は、フィリピン海東方から台湾東岸を経て、琉球弧の西側に位置する沖縄トラフへと北上する亜熱帯の暖流です。北太平洋西部を低緯度から中緯度にかけて時計回りに循環し、日本近海では九州南部と琉球諸島北部の間にあるトカラ海峡を通って太平洋へと流れ出しています。この海流が日本に与える影響は多大であり、経済面では東北・三陸沖に世界三大漁場の一つを形成し、気象面ではその一部が対馬海流として日本海側に流れ込み、湿った空気を生み出すことで降水量を増加させる要因となっています。本共同研究では、こうした背景を踏まえ、過去の黒潮の変遷を解明することで、現代および将来の日本への影響を考察することを目的としています。本研究では、堆積物コア試料(KS-22-4 PC02)から抽出した浮遊性有孔虫(Globigerinoides ruber albus)の酸素安定同位体比を測定しました。特にコア上部では1cm間隔という高解像度での分析を行うことで、先行研究よりも精度を高め、最終氷期以降の全球的な気候変動イベントが東シナ海に与えた影響をより鮮明に復元することに成功しました。

Keywords: 酸素同位体分析, 東シナ海, 退氷期

堆積物コア画像の自動セグメンテーションと長さの推定

伊沢 翔, 2024

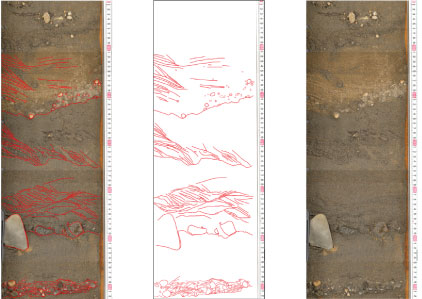

近年、堆積物コア画像から定量的なデータが抽出されている。ただし、コア画像から抽出されるデータが他の高解像度のデータと比較される前に、コア画像を上部と下部に正確に切り抜く必要がある。本研究では、堆積物コア画像の正確な切り抜き手法を提案する。一つはコンピュータビジョンを用い、もう一つは深層学習を利用した。コンピュータビジョンでは、特徴豊かなビジュアルターゲット(コアボトムターゲット)と視覚的に同一のスケールバーおよびコアボトムターゲットの2種類のテンプレート画像を用いて、特徴をマッチさせコア画像を切り抜く。ザ・なまはげで撮影されたコア画像に対しては正確に切り抜くことができた。深層学習では、主に国際海洋掘削計画(IODP)から提供されたコア画像を用いてネットワークを学習させ、コア部分とそれ以外を切り分けるためにセグメンテーションを行った。ネットワークが学習したデータから著しく異なるデータ(主にザ・なまはげで撮影されたコア画像)に対しては性能が低かった。ザ・なまはげで撮影されたコア画像を除いたコア画像のみでネットワークを学習させれば、より精度の高い結果が得られる可能性が高いと示唆される。

近年、堆積物コア画像から定量的なデータが抽出されている。ただし、コア画像から抽出されるデータが他の高解像度のデータと比較される前に、コア画像を上部と下部に正確に切り抜く必要がある。本研究では、堆積物コア画像の正確な切り抜き手法を提案する。一つはコンピュータビジョンを用い、もう一つは深層学習を利用した。コンピュータビジョンでは、特徴豊かなビジュアルターゲット(コアボトムターゲット)と視覚的に同一のスケールバーおよびコアボトムターゲットの2種類のテンプレート画像を用いて、特徴をマッチさせコア画像を切り抜く。ザ・なまはげで撮影されたコア画像に対しては正確に切り抜くことができた。深層学習では、主に国際海洋掘削計画(IODP)から提供されたコア画像を用いてネットワークを学習させ、コア部分とそれ以外を切り分けるためにセグメンテーションを行った。ネットワークが学習したデータから著しく異なるデータ(主にザ・なまはげで撮影されたコア画像)に対しては性能が低かった。ザ・なまはげで撮影されたコア画像を除いたコア画像のみでネットワークを学習させれば、より精度の高い結果が得られる可能性が高いと示唆される。

Keywords: セマンティックセグメンテーション,深層学習,コア画像

東シナ海における酸素同位体比を用いる気候変動の記録

佐藤 蒼真, 2024

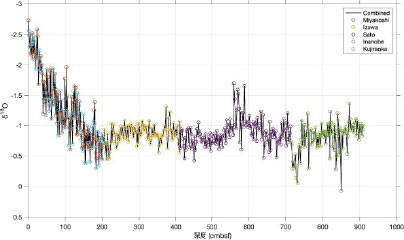

対馬海流は,黒潮の勢力が強い時,大量の熱と塩分を運びながら日本海を流れる.これは日本において気候・漁業の観点で大きな影響がある.そのため,黒潮変動を理解することは,現在や将来の日本へ与えられる影響を考える上で必要となる.本研究では,KS-22-4航海のコアサンプルを用いて,酸素同位体比の測定を行い,東シナ海での基礎的な古環境復元を行うことを目的として行った.結果として,先行研究と本研究で約24000年前までのデータを得ることができた.また,最終氷期にあたる24~19kaで比較的安定した酸素同位体比を示している他に,急激な増減を示すD-O Eventも示していた.これは北半球の変動をよく捉えている.今後の研究では,最終退氷期付近のサンプルを増やし,Mg/Ca比の測定をして,古環境復元を進めていきたい.

対馬海流は,黒潮の勢力が強い時,大量の熱と塩分を運びながら日本海を流れる.これは日本において気候・漁業の観点で大きな影響がある.そのため,黒潮変動を理解することは,現在や将来の日本へ与えられる影響を考える上で必要となる.本研究では,KS-22-4航海のコアサンプルを用いて,酸素同位体比の測定を行い,東シナ海での基礎的な古環境復元を行うことを目的として行った.結果として,先行研究と本研究で約24000年前までのデータを得ることができた.また,最終氷期にあたる24~19kaで比較的安定した酸素同位体比を示している他に,急激な増減を示すD-O Eventも示していた.これは北半球の変動をよく捉えている.今後の研究では,最終退氷期付近のサンプルを増やし,Mg/Ca比の測定をして,古環境復元を進めていきたい.

Keywords: 黒潮,沖縄トラフ,酸素同位体比,D-O Event

浮遊性有孔虫の安定同位体による最終氷期最盛期(LGM)東シナ海の古海洋学的特徴

井澤 せいら, 2023

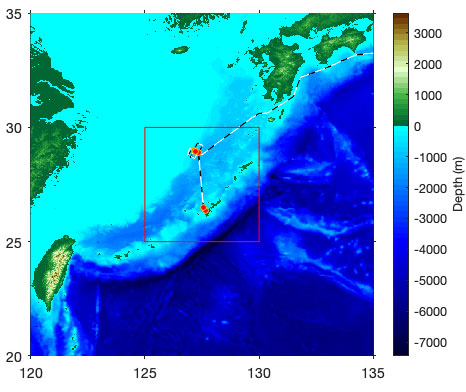

黒潮は、台湾と南西諸島の南部との間を通り沖縄トラフに沿って流れる、北太平洋亜熱帯循環の西岸境界流で、トカラ海峡から太平洋に流出している。黒潮の変動は、日本全土の気候や漁業に重要な影響を与える。この研究は、新青丸KS-22-4の航海で採取されたピストンコアを使用し、有孔虫安定同位体比を用いて東シナ海の過去の古海洋学を再構築するものである。この研究の目的は、最終的には最終氷期における沖縄トラフの等温グラデーションを再構築することだが、今回の研究では分析したピストンコアの基本的な層序学的情報の確立に重点を置く。放射性炭素年代測定と近傍の堆積物コアとの相関を組み合わせることによって、初歩的な年代モデルを作成した。この年代モデルと酸素同位体データの変化に基づいて、堆積物コアは最終氷期最盛期前後の安定した環境を記録していることがわかる。

黒潮は、台湾と南西諸島の南部との間を通り沖縄トラフに沿って流れる、北太平洋亜熱帯循環の西岸境界流で、トカラ海峡から太平洋に流出している。黒潮の変動は、日本全土の気候や漁業に重要な影響を与える。この研究は、新青丸KS-22-4の航海で採取されたピストンコアを使用し、有孔虫安定同位体比を用いて東シナ海の過去の古海洋学を再構築するものである。この研究の目的は、最終的には最終氷期における沖縄トラフの等温グラデーションを再構築することだが、今回の研究では分析したピストンコアの基本的な層序学的情報の確立に重点を置く。放射性炭素年代測定と近傍の堆積物コアとの相関を組み合わせることによって、初歩的な年代モデルを作成した。この年代モデルと酸素同位体データの変化に基づいて、堆積物コアは最終氷期最盛期前後の安定した環境を記録していることがわかる。

Keywords: 黒潮,酸素同位体比,炭素同位体比,年代モデル,浮遊性有孔虫

東シナ海における浮遊性有孔虫の安定同位体に記録された最終退氷期

宮越 悠吏, 2023

本共同研究では黒潮の潮流の変動を明らかにすることで、この黒潮の変動が日本においてどのような影響を与えたのか、また、今後与えるのかを人類学的・気候学的・経済学的な視点から考えることを目的としています。そのために、本研究では東シナ海 沖縄トラフ西側で採取された堆積物がどのような環境下でいつ堆積したのかを理解するための層序学的枠組みを確立することを目的として行いました。

本共同研究では黒潮の潮流の変動を明らかにすることで、この黒潮の変動が日本においてどのような影響を与えたのか、また、今後与えるのかを人類学的・気候学的・経済学的な視点から考えることを目的としています。そのために、本研究では東シナ海 沖縄トラフ西側で採取された堆積物がどのような環境下でいつ堆積したのかを理解するための層序学的枠組みを確立することを目的として行いました。

酸素同位対比測定、粒度測定の結果として、世界的な気候変動と北半球の気候変動の様子を捉えている事が明らかになりました。また、堆積物コアにおいて1。1万年前に粗粒な堆積物が多く見られ海底において黒潮の流速が一時的に速くなったからではないかと結論づけました。

Keywords: 黒潮,沖縄トラフ,潮流変動,酸素同位体比,気候変動

千葉県房総半島いすみ市夷隅川河口低地における津波堆積物の同定と堆積時期の特定

尾田 宗一郎, 2022

千葉県房総半島は相模トラフや日本海溝に関連するプレート境界で発生する海溝型地震と津波による影響を繰り返し受けている地域である.2011年に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波を契機に過去の関東地震を解明しようとする動きが活発化し,多くのボーリング調査が行われた

千葉県房総半島は相模トラフや日本海溝に関連するプレート境界で発生する海溝型地震と津波による影響を繰り返し受けている地域である.2011年に発生した東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波を契機に過去の関東地震を解明しようとする動きが活発化し,多くのボーリング調査が行われた

本研究では夷隅川低地で採取されたボーリングコア試料を用いて,房総半島東部における過去の津波発生時期や範囲の特定を行った.いくつもの粗いイベント性砂層が認められたが,津波堆積物とストーム堆積物を区別するためには慎重な検討が必要である.堆積学的解釈,多点放射性炭素年代測定,高精細元素分析により,複数の津波堆積物が特定された.

Keywords: 津波堆積物,相模トラフ,房総半島,関東地震,古環境復元,放射性炭素年代

房総半島南西岸の館山低地における過去関東地震の津波堆積物の特定

畠山 義矢, 2022

この研究では, 近年の津波発生の間隔をより詳細にするために, 過去関東地震の歴史記録と, 房総半島館山低地におけるイベント堆積物の地質記録を比較した. 台風による堆積物と区別するために, 最も主要な津波堆積物の特徴は, 遡上流と戻り流れを繰り返してできる多重級化構造である. しかし, 典型的な掘削孔は幅が狭すぎるため, 流向を決定するのに十分な堆積構造を観察することができない.

この研究では, 近年の津波発生の間隔をより詳細にするために, 過去関東地震の歴史記録と, 房総半島館山低地におけるイベント堆積物の地質記録を比較した. 台風による堆積物と区別するために, 最も主要な津波堆積物の特徴は, 遡上流と戻り流れを繰り返してできる多重級化構造である. しかし, 典型的な掘削孔は幅が狭すぎるため, 流向を決定するのに十分な堆積構造を観察することができない.

そのため, “ジオスライサー”として知られている装置で, 地中から幅広く, 定方位であり, さらに連続した堆積セクションの採取が行われた. 斜交層理やカレントリップルのような堆積構造は, 流向を推測するために解釈した. また, 1703年の元禄地震の津波の堆積構造を, それより深いイベント堆積物と比較し考察した. 津波によるものか曖昧な構造を示すイベント堆積物の年代については, 最新の放射性炭素年代測定とローカルリザーバー年代の推定に基づいて再検討する必要がある.

Keywords: 元禄地震, 大正関東地震, ローカルリザーバー効果, 多重級化構造, 館山低地, 形成間隔

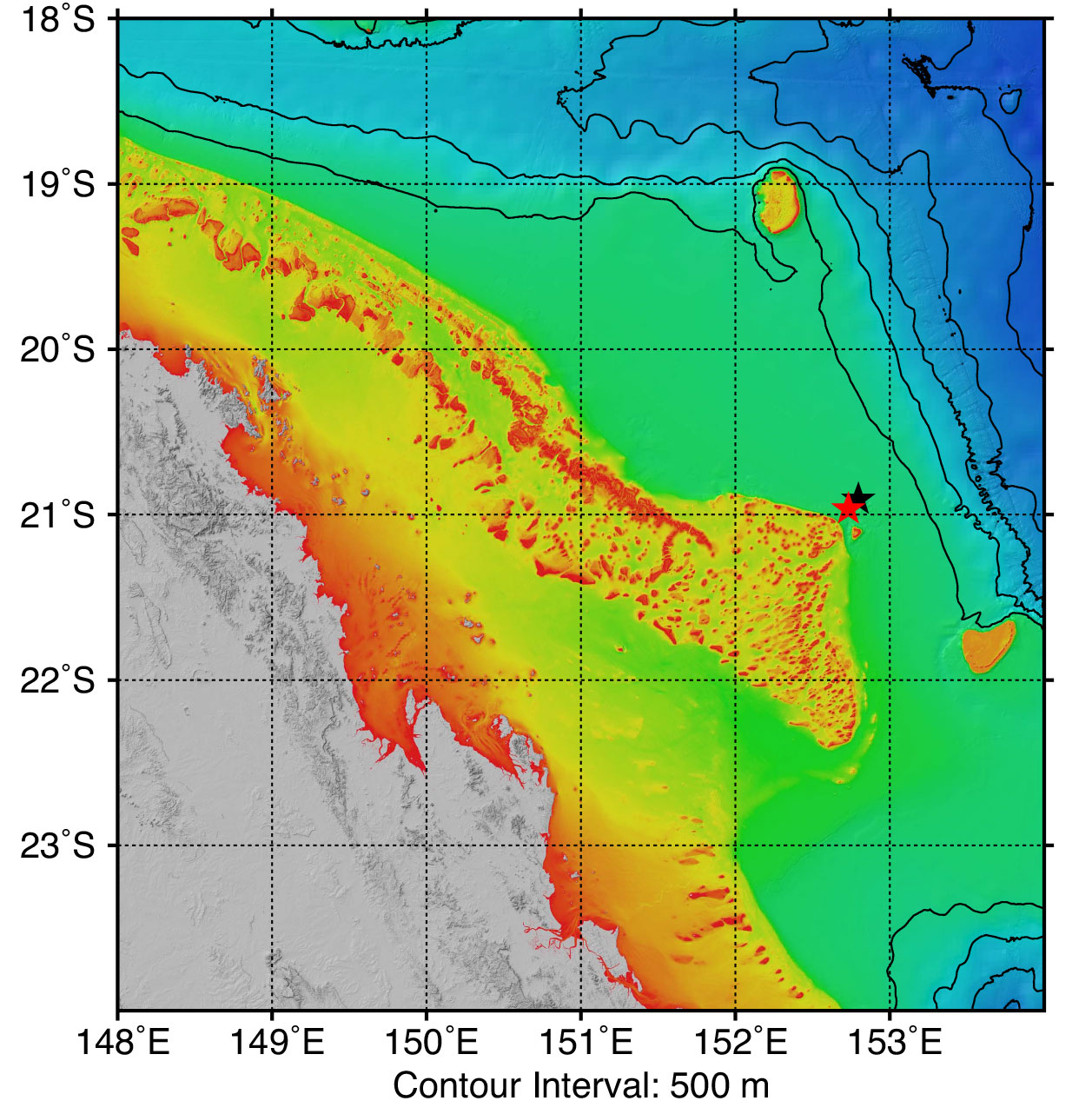

中期更新世から完新世に置ける北東オーストラリア・グレートバリアリーフ周辺の堆積システムの解明

浅田 匠, 2020

グレートバリアリーフ(GBR)はオーストラリア北東部の亜熱帯雨林に隣接して存在するサンゴ礁地帯である. 現在のGBRは地球温暖化に伴ったリーフの白化現象という問題を抱えているが, このようなリーフの変化を私達は短い間隔でしか記録できていない. これから先のリーフ及び周囲の環境変化を予測するためには, GBRの形成史及び発達史を理解する必要がある.

グレートバリアリーフ(GBR)はオーストラリア北東部の亜熱帯雨林に隣接して存在するサンゴ礁地帯である. 現在のGBRは地球温暖化に伴ったリーフの白化現象という問題を抱えているが, このようなリーフの変化を私達は短い間隔でしか記録できていない. これから先のリーフ及び周囲の環境変化を予測するためには, GBRの形成史及び発達史を理解する必要がある.

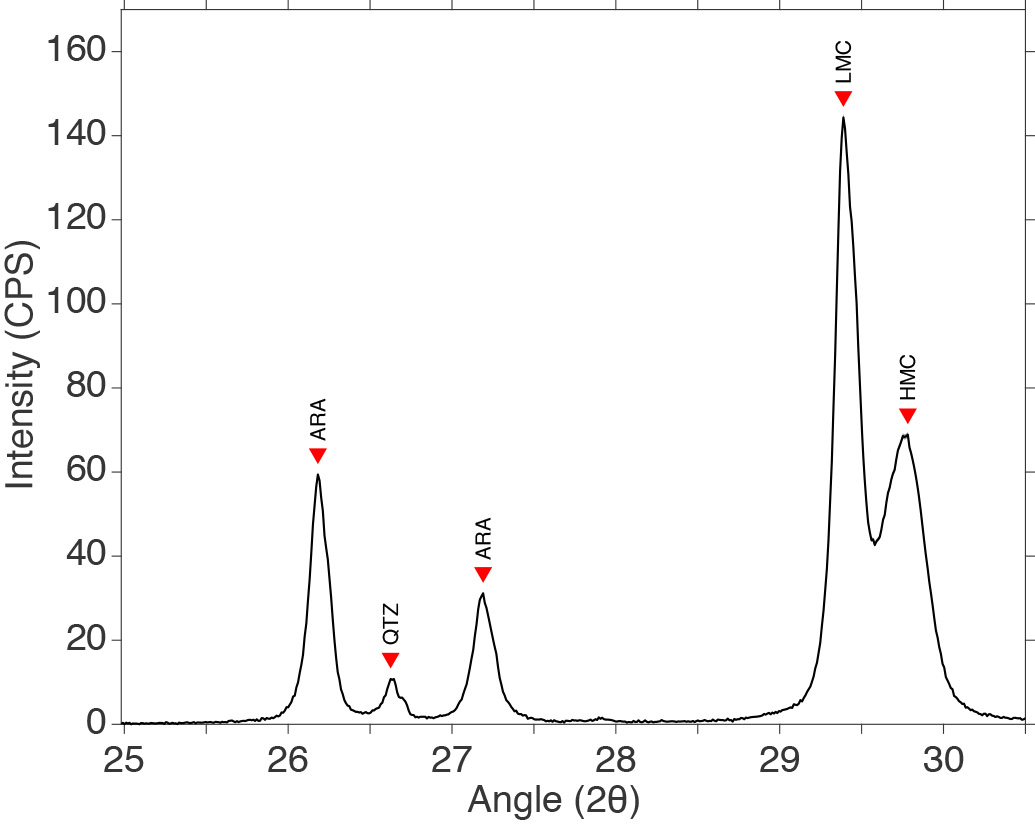

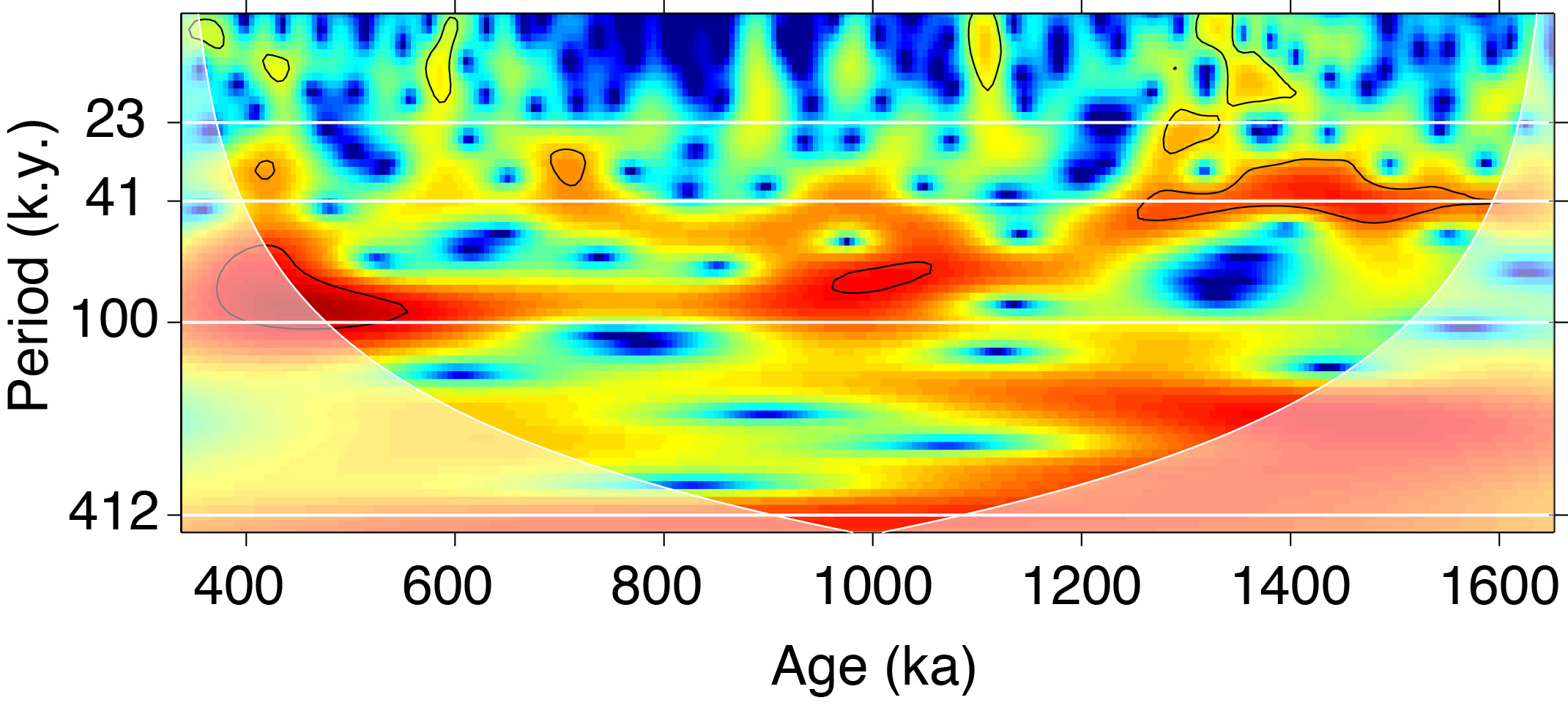

先行研究では, 本研究地域で採掘されたコアから得た酸素同位体比及び陸成の堆積物の割合から, GBRの形成は約850,000年前であると結論づけた. しかし陸成の堆積物の割合は降水量増加の影響を受けている可能性があるため, 本研究では降水量の影響を受けない海成の堆積物の割合をX線回折(XRD)分析によって調べ, 追加分析による現代までの広域なデータを取得することによって先行研究の再検討を行った. その結果, 陸成と海成の堆積物の割合より連動して堆積してることが分かり, 先行研究の結論を支持するものとなった.

Keywords: バリアリーフ, 海進期, 年代モデル, 高マグネシウム方解石, 質量堆積速度

堆積相解析によるオーストラリア・グレートバリアリーフの形成年代の特定

三輪 亘, 2018

グレートバリアリーフとは,オーストラリア大陸に沿って壁のようなバリア化(バリアリーフ)を遂げた世界最大級のサンゴ礁地帯のことである.本リーフを対象とした研究は多数存在するが,形成年代(バリア化の開始)については,掘削技術の問題や環境的・経済的な問題から確固たる年代特定には未だに至っていない.

グレートバリアリーフとは,オーストラリア大陸に沿って壁のようなバリア化(バリアリーフ)を遂げた世界最大級のサンゴ礁地帯のことである.本リーフを対象とした研究は多数存在するが,形成年代(バリア化の開始)については,掘削技術の問題や環境的・経済的な問題から確固たる年代特定には未だに至っていない.

そこで,本研究ではグレートバリアリーフ周辺のコア(Hole 1198A)に含まれる浮遊性有孔虫化石から得られた海水準変動,及びに周辺地域の堆積物の割合変化に着目することで,リーフの形成年代の特定を行った.解析及び環境復元の結果,リーフの形成は約850,000年前に起きたという推定がなされた.

近年の世界的な温暖化現象により,世界中のサンゴ礁は死滅の危機にさらされている.そのため,過去のグレートバリアリーフの形成・発達を解明することは,現世の環境変化の解明にも応用できるものと期待できる.

Keywords: 酸素同位体比,酸素同位体ステージ,ユースタシー(海水準変動),バリアリーフ,質量堆積速度

大学院博士前・後期論文

最終氷期最盛期における沖縄トラフの底層水の変動:Uvigerina peregrina のMg/Ca比および安定同位体からの示唆

リズキサフィラ (アフィ) イスヘンドゥリアティ, 修士2025

Rizkysafira (Afi) Ishendriatia, 2025 MS

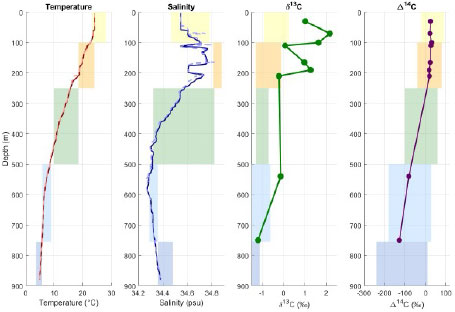

氷期における底層水の環境変動を理解することは、過去の海洋循環や気候システムを復元する上で極めて重要です。北太平洋亜熱帯域の縁辺に位置する沖縄トラフは、氷期・間氷期サイクルにおける中層・深層水塊の進化を研究するための鍵となる海域です。しかし、これまでの研究の多くは海表面の物理化学的性質や黒潮の流路に焦点を当てたものであり、底層水の特性がどのように推移してきたのかについては、いまだ多くの謎が残されています。本研究は、ピストンコア(PC02)を用いたマルチプロキシ(多角的指標)による地球化学的記録から、約2万4千年〜1万7千年前の最終氷期極大期(LGM)における底層水の変動を詳細に解析することで、この重要な空白を埋めるものです。縁辺海における古海洋学研究のミッシングリンクに挑む本研究の成果は、沖縄トラフ中部の水文学的変遷の解明に向けた、非常に興味深く新しい知見を提示しています。

氷期における底層水の環境変動を理解することは、過去の海洋循環や気候システムを復元する上で極めて重要です。北太平洋亜熱帯域の縁辺に位置する沖縄トラフは、氷期・間氷期サイクルにおける中層・深層水塊の進化を研究するための鍵となる海域です。しかし、これまでの研究の多くは海表面の物理化学的性質や黒潮の流路に焦点を当てたものであり、底層水の特性がどのように推移してきたのかについては、いまだ多くの謎が残されています。本研究は、ピストンコア(PC02)を用いたマルチプロキシ(多角的指標)による地球化学的記録から、約2万4千年〜1万7千年前の最終氷期極大期(LGM)における底層水の変動を詳細に解析することで、この重要な空白を埋めるものです。縁辺海における古海洋学研究のミッシングリンクに挑む本研究の成果は、沖縄トラフ中部の水文学的変遷の解明に向けた、非常に興味深く新しい知見を提示しています。

Keywords: 酸素同位体比, 低層水温, 水塊状, 底生有孔虫

沖縄トラフにおける過去2万5千年間の中深層海洋環境の復元:底生有孔虫の酸素同位体比(δ18O)およびMg/Ca比に基づく解析

アンジャリア ワルダニ, 修士2025

Anjalia Warndani, 2025 MS

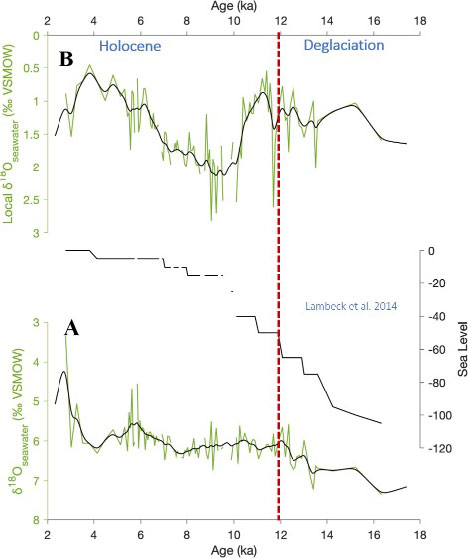

本研究では、過去2万5千年間にわたる沖縄トラフの亜表層における海洋変動を調査しています。具体的には、底生有孔虫(Uvigerina peregrina)の分析を通じて、底層水温(BWT)、海水中のδ18O(δ18Osw)、そしてδ13C勾配の復元を試みました。分析の結果、BWT(底層水温)は完新世から退氷期にかけて比較的安定して推移し、完新世に向かってわずかな低下傾向が見られたものの、有意な変化ではないことが分かりました。一方で、δ18Oswは1万年前から1万2千年前にかけて周期的な変動を示しており、これは大西洋数千海里規模の逆転循環(AMOC)の弱体化が塩分や表層水温に影響を及ぼした結果であると考えられます。また、δ13C勾配については、最終氷期極大期(LGM)の約1.5‰から完新世の約2.5‰へと上昇しており、これは水塊の性質や成層化、深層水の換気状態の変化を反映しています。さらに、完新世の海面上昇に伴い、泥質成分の流入が減少する一方で、粗粒物や生物源堆積物が増加し、有孔虫の個体数と粗粒堆積物の割合に正の相関があることも明らかになりました。これらの知見は、海面変動が海洋環境に与える影響を浮き彫りにすると同時に、気候変動期における沖縄トラフの鉛直的な水塊動態への理解を大きく深めるものです。

本研究では、過去2万5千年間にわたる沖縄トラフの亜表層における海洋変動を調査しています。具体的には、底生有孔虫(Uvigerina peregrina)の分析を通じて、底層水温(BWT)、海水中のδ18O(δ18Osw)、そしてδ13C勾配の復元を試みました。分析の結果、BWT(底層水温)は完新世から退氷期にかけて比較的安定して推移し、完新世に向かってわずかな低下傾向が見られたものの、有意な変化ではないことが分かりました。一方で、δ18Oswは1万年前から1万2千年前にかけて周期的な変動を示しており、これは大西洋数千海里規模の逆転循環(AMOC)の弱体化が塩分や表層水温に影響を及ぼした結果であると考えられます。また、δ13C勾配については、最終氷期極大期(LGM)の約1.5‰から完新世の約2.5‰へと上昇しており、これは水塊の性質や成層化、深層水の換気状態の変化を反映しています。さらに、完新世の海面上昇に伴い、泥質成分の流入が減少する一方で、粗粒物や生物源堆積物が増加し、有孔虫の個体数と粗粒堆積物の割合に正の相関があることも明らかになりました。これらの知見は、海面変動が海洋環境に与える影響を浮き彫りにすると同時に、気候変動期における沖縄トラフの鉛直的な水塊動態への理解を大きく深めるものです。

Keywords: 酸素同位体比, 低層水温, 水塊状, 底生有孔虫

インドネシア カプアス湿原における山火事と植生変化の歴史の復元

アウリア アグス パトリア, 修士2024

Aulia Agus Patria, 2024 MS

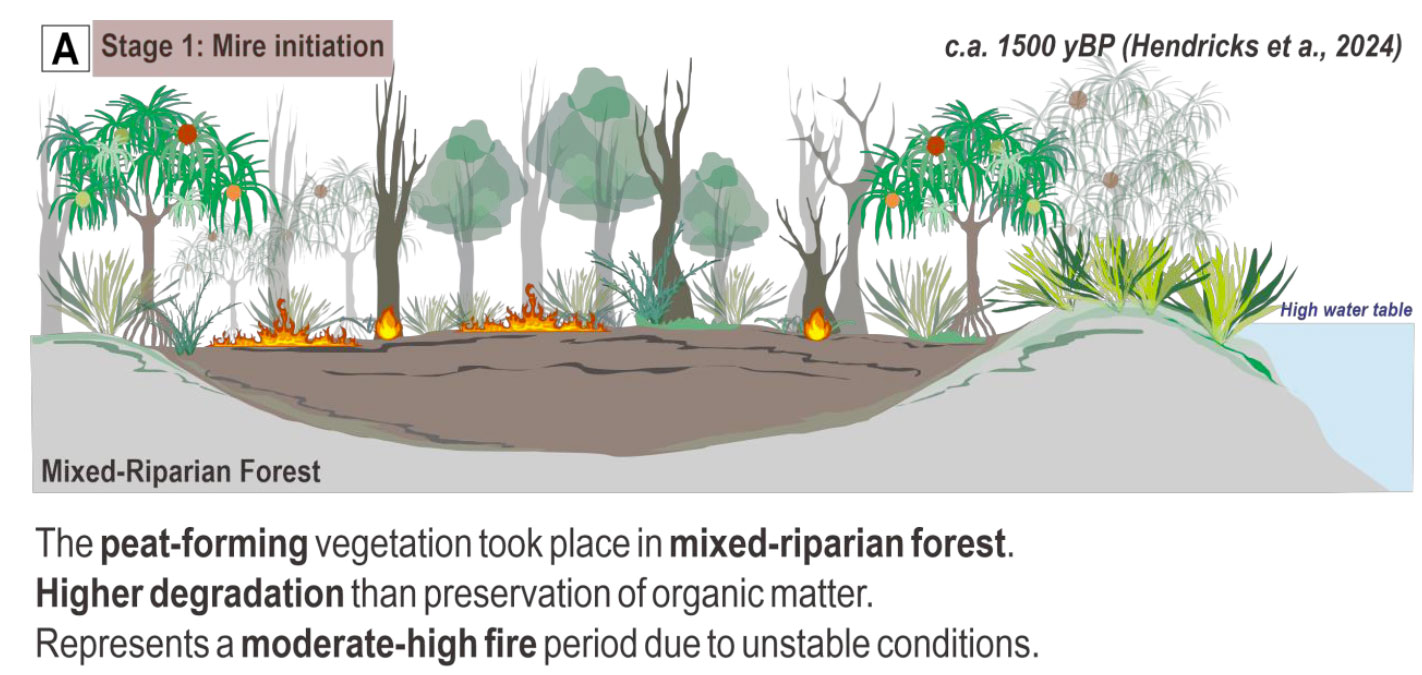

泥炭地は、大気中の二酸化炭素を長期的に蓄える巨大な「炭素の貯蔵庫(カーボンシンク)」として、地球規模で極めて重要な役割を担っています。しかし、近年の気候変動に伴い、火災の頻度や激しさ(火災レジーム)が変化し、土壌、水、植生に甚大な影響を及ぼすことが懸念されています。本研究では、自然要因あるいは人間活動によって引き起こされる泥炭火災の動態を明らかにすることを目的としています。具体的には、西カリマンタン州カプアス川沿岸の湿地から採取した堆積物を用い、炭素・窒素安定同位体比、各種有機プロキシ、および微粒炭分析を組み合わせることで、過去の火災時期の特徴やその激しさを特定しました。火災時や火災後に形成された堆積層は、燃焼による元素の揮発や、火災の激しさに伴う植物由来有機物の変化を反映し、特徴的な同位体シグナルを示します。環境攪乱に対して高い感受性を持つ泥炭層は、過去の生態系を復元するための強力なアーカイブとなります。本研究の手法は、自然火災と人為火災の両方を経験してきた熱帯湿地をモデルケースとして、その有効性が検証されています。

泥炭地は、大気中の二酸化炭素を長期的に蓄える巨大な「炭素の貯蔵庫(カーボンシンク)」として、地球規模で極めて重要な役割を担っています。しかし、近年の気候変動に伴い、火災の頻度や激しさ(火災レジーム)が変化し、土壌、水、植生に甚大な影響を及ぼすことが懸念されています。本研究では、自然要因あるいは人間活動によって引き起こされる泥炭火災の動態を明らかにすることを目的としています。具体的には、西カリマンタン州カプアス川沿岸の湿地から採取した堆積物を用い、炭素・窒素安定同位体比、各種有機プロキシ、および微粒炭分析を組み合わせることで、過去の火災時期の特徴やその激しさを特定しました。火災時や火災後に形成された堆積層は、燃焼による元素の揮発や、火災の激しさに伴う植物由来有機物の変化を反映し、特徴的な同位体シグナルを示します。環境攪乱に対して高い感受性を持つ泥炭層は、過去の生態系を復元するための強力なアーカイブとなります。本研究の手法は、自然火災と人為火災の両方を経験してきた熱帯湿地をモデルケースとして、その有効性が検証されています。

Keywords: 泥炭地; 炭素、窒素同位体; 火災; 有機物

放射性炭素の環境研究への複数応用

尾田 宗一郎, 2024, 大学院前期論文

放射性炭素(14C)は宇宙線の影響により大気中で生成される炭素の放射性同位体であり,放射壊変により次第に減少する性質を利用して,主に年代測定に用いられる.本研究はAMSを用いた放射性炭素測定を用いて,「東シナ海沖縄トラフ中部における溶存無機炭素中の放射性炭素と年代モデルの決定」,「千葉県房総半島夷隅川低地における津波堆積物」という2つのテーマについて調査を行った.

1つ目のテーマでは,海水のAMSによる炭素同位体比分析およびピストンコア試料の14C年代測定を行い,得られたΔ14C-DICおよび航海により観測されたCTDデータを用いた黒潮の影響に関する議論,さらには年代モデルの決定を目的とした.東シナ海の陸棚斜面に沿って北東に流れる黒潮は,北太平洋の亜熱帯循環として低緯度から中緯度への熱輸送を行っており,その流路や流量の変動は周辺地域における気候,水産資源,海運などに影響を与えている.結果として,沖縄トラフ中部に位置する本研究地域における黒潮流の影響が示唆され,4つのピストンコアについて年代モデルを作成した.

2つ目のテーマは,房総半島夷隅川低地の北岸に位置する湿地跡で採取されたコアISL-6から津波堆積物を特定することを目的とした.卒業研究として行ったイベント堆積物の特定,CNS元素分析による堆積環境の復元,14C年代測定に加え,本研究では新たに粒度分析,追加年代測定,年代モデルの再定義を行い,コアに堆積するイベント性砂層が海側からのオーバーウォッシュによりもたらされ,津波による再堆積で運ばれた可能性が高いことを特定した.

放射性炭素(14C)は宇宙線の影響により大気中で生成される炭素の放射性同位体であり,放射壊変により次第に減少する性質を利用して,主に年代測定に用いられる.本研究はAMSを用いた放射性炭素測定を用いて,「東シナ海沖縄トラフ中部における溶存無機炭素中の放射性炭素と年代モデルの決定」,「千葉県房総半島夷隅川低地における津波堆積物」という2つのテーマについて調査を行った.

1つ目のテーマでは,海水のAMSによる炭素同位体比分析およびピストンコア試料の14C年代測定を行い,得られたΔ14C-DICおよび航海により観測されたCTDデータを用いた黒潮の影響に関する議論,さらには年代モデルの決定を目的とした.東シナ海の陸棚斜面に沿って北東に流れる黒潮は,北太平洋の亜熱帯循環として低緯度から中緯度への熱輸送を行っており,その流路や流量の変動は周辺地域における気候,水産資源,海運などに影響を与えている.結果として,沖縄トラフ中部に位置する本研究地域における黒潮流の影響が示唆され,4つのピストンコアについて年代モデルを作成した.

2つ目のテーマは,房総半島夷隅川低地の北岸に位置する湿地跡で採取されたコアISL-6から津波堆積物を特定することを目的とした.卒業研究として行ったイベント堆積物の特定,CNS元素分析による堆積環境の復元,14C年代測定に加え,本研究では新たに粒度分析,追加年代測定,年代モデルの再定義を行い,コアに堆積するイベント性砂層が海側からのオーバーウォッシュによりもたらされ,津波による再堆積で運ばれた可能性が高いことを特定した.

Keywords: 黒潮, 海水, 浮遊性有孔虫, 放射性炭素, 年大学

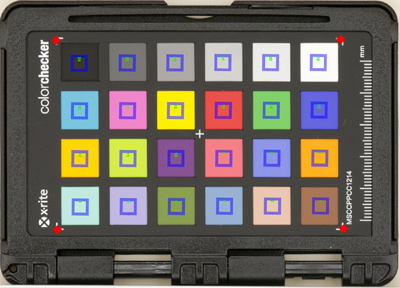

沖縄本島西方地域におけるMg/Caに基づく完新世の古水温復元とコアスキャナー「ザ・なまはげ」で撮影したコア画像の安定化及び色彩値の較正

畠山 義矢, 2024, 大学院前期論文

沖縄本島西方を流れる黒潮は, 北太平洋高緯度域の海洋循環の一部であり, 熱や塩を運搬するため, 日本の漁業や気候変動の理解に重要な役割を果たしている. 本研究では, 酸素同位対比測定, Mg/Ca測定を通して, 完新世における沖縄本島西方地域の古水温を定量的に推定し, 海水の酸素同位対比を算出した. また, コアスキャナー「ザ・なまはげ」で撮影したコア画像から色彩値を抽出し, 明度を「安定化」した後, 分光測色計で較正することで, 補正関数を得る. 得られた補正関数の信頼性を高め, コア画像から抽出した色彩値の有効性について検討した.海水準上昇による影響によるBWT (Bottom Water Temperature)変化の補正を行い, 12kaから現在まで, 海水の酸素同位対比は緩やかに減少し, 海底の水温は低下したと推測される. 一方, BWTはほとんど変化しなかった. 温暖化による海水温上昇が促され, 水温低下と相殺されたと考えられる..

沖縄本島西方を流れる黒潮は, 北太平洋高緯度域の海洋循環の一部であり, 熱や塩を運搬するため, 日本の漁業や気候変動の理解に重要な役割を果たしている. 本研究では, 酸素同位対比測定, Mg/Ca測定を通して, 完新世における沖縄本島西方地域の古水温を定量的に推定し, 海水の酸素同位対比を算出した. また, コアスキャナー「ザ・なまはげ」で撮影したコア画像から色彩値を抽出し, 明度を「安定化」した後, 分光測色計で較正することで, 補正関数を得る. 得られた補正関数の信頼性を高め, コア画像から抽出した色彩値の有効性について検討した.海水準上昇による影響によるBWT (Bottom Water Temperature)変化の補正を行い, 12kaから現在まで, 海水の酸素同位対比は緩やかに減少し, 海底の水温は低下したと推測される. 一方, BWTはほとんど変化しなかった. 温暖化による海水温上昇が促され, 水温低下と相殺されたと考えられる..

Keywords: 黒潮, 底生有孔虫, BWT, 完新世, Mg/Ca, 酸素同位体比, 安定化, 分光測色計, ザ・なまはげ, RGB, LAB, 回帰直線

北東オーストラリア大陸縁辺部の堆積システム解明によるグレートバリアリーフの形成年代の特定

淺田 匠, 2022, 大学院前期論文

卒論(Miwa 2018BS)では,グレートバリアリーフの形成年代の特定を行ったが,リーフが形成に至った環境,及びに形成のメカニズムの解明までには至っていない.そこで,形成環境や古環境変動を知る上で重要な鍵となるのが,浮遊性有孔虫のMg/Ca測定による古水温変化の復元である. しかし,本地域周辺ではMg/Caの測定データは乏しく,かつ本地域に適した測定手法も不明瞭である.

本研究では,東京大学大気海洋研究所において,浮遊性有孔虫殻に含まれるMg,Ca元素を測定する手法を基礎から開発し,古水温の復元方法についての議論を行った.各測定の結果から,本地域の有孔虫内部には大量の二次的な鉱物が存在することで,古水温の値として異常値が示されることが判明した.

本研究では基礎的な実験を多く行ったが,今後はMg/Caの異常値を他元素から補正する手法の開発や,温度変化の差からの古水温復元,並びに古環境復元を行う必要があると考えられる.

卒論(Miwa 2018BS)では,グレートバリアリーフの形成年代の特定を行ったが,リーフが形成に至った環境,及びに形成のメカニズムの解明までには至っていない.そこで,形成環境や古環境変動を知る上で重要な鍵となるのが,浮遊性有孔虫のMg/Ca測定による古水温変化の復元である. しかし,本地域周辺ではMg/Caの測定データは乏しく,かつ本地域に適した測定手法も不明瞭である.

本研究では,東京大学大気海洋研究所において,浮遊性有孔虫殻に含まれるMg,Ca元素を測定する手法を基礎から開発し,古水温の復元方法についての議論を行った.各測定の結果から,本地域の有孔虫内部には大量の二次的な鉱物が存在することで,古水温の値として異常値が示されることが判明した.

本研究では基礎的な実験を多く行ったが,今後はMg/Caの異常値を他元素から補正する手法の開発や,温度変化の差からの古水温復元,並びに古環境復元を行う必要があると考えられる.

Keywords: グレートバリアリーフ, 年代モデル, 高マグネシウム方解石, 質量堆積速度

北東オーストラリア・上部大陸斜面における浮遊性有孔虫Mg/Ca古水温計の開発

三輪 亘, 2020, 大学院前期論文

卒論(Miwa 2018BS)では,グレートバリアリーフの形成年代の特定を行ったが,リーフが形成に至った環境,及びに形成のメカニズムの解明までには至っていない.そこで,形成環境や古環境変動を知る上で重要な鍵となるのが,浮遊性有孔虫のMg/Ca測定による古水温変化の復元である. しかし,本地域周辺ではMg/Caの測定データは乏しく,かつ本地域に適した測定手法も不明瞭である.

本研究では,東京大学大気海洋研究所において,浮遊性有孔虫殻に含まれるMg,Ca元素を測定する手法を基礎から開発し,古水温の復元方法についての議論を行った.各測定の結果から,本地域の有孔虫内部には大量の二次的な鉱物が存在することで,古水温の値として異常値が示されることが判明した.

本研究では基礎的な実験を多く行ったが,今後はMg/Caの異常値を他元素から補正する手法の開発や,温度変化の差からの古水温復元,並びに古環境復元を行う必要があると考えられる.

卒論(Miwa 2018BS)では,グレートバリアリーフの形成年代の特定を行ったが,リーフが形成に至った環境,及びに形成のメカニズムの解明までには至っていない.そこで,形成環境や古環境変動を知る上で重要な鍵となるのが,浮遊性有孔虫のMg/Ca測定による古水温変化の復元である. しかし,本地域周辺ではMg/Caの測定データは乏しく,かつ本地域に適した測定手法も不明瞭である.

本研究では,東京大学大気海洋研究所において,浮遊性有孔虫殻に含まれるMg,Ca元素を測定する手法を基礎から開発し,古水温の復元方法についての議論を行った.各測定の結果から,本地域の有孔虫内部には大量の二次的な鉱物が存在することで,古水温の値として異常値が示されることが判明した.

本研究では基礎的な実験を多く行ったが,今後はMg/Caの異常値を他元素から補正する手法の開発や,温度変化の差からの古水温復元,並びに古環境復元を行う必要があると考えられる.

Keywords: Mg/Ca,古水温計,有孔虫,グレートバリアリーフ,続成作用